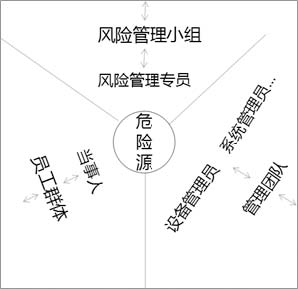

安全底线的突破,往往从组织内某个个体的失能开始,班组安全管理的水平即是对个体管理的水平,并直接决定着整个组织的安全水平。管制班组深处安全一线,如何提高班组的运行安全水平呢?不妨从“一条主线、三个阶段”入手。 一条主线:风险管理 风险管理是安全管理体系的核心,主要是通过危险识别、风险分析、制定控制措施、效果追踪等活动,降低危险源的风险值。在班组安全管理中,可通过“一对一”专员专项能力培训与全员风险培训相结合的方式,培养风险管理小组(负责人)使用风险管理工具解决实际问题的能力。建立以危险源管理项目为核心的无边界小组(小组模型见图),实现三辐射:风险管理专员向风险管理小组辐射发展(能力培养),当事人向全体一线员工辐射发展(说法示范),班组各专项管理员向管理团队辐射发展(沟通管理),通过多次的风险管理活动,循环覆盖,达到全员参与与认同。 三个阶段:引导、管理、反馈 一、引导是指安全情景意识的培养。 人不可能两次踏入同一条河流,“战场”每时每刻都在变化,与正确的应激反应,总能让“老兵”规避风险。获取正确的临战应激反应需要情景意识的培养。纯粹的口号式宣讲或者生硬的操作指引,都无法将员工带入情景、抓住重点。在员工的培训中,切忌将岗位风险源与手册中各项操作指引割裂,风险管理基础资料,一定要详细生动地记录和讲解危险发生的情景,从全流程到人机料法环各因素深入分析,抓住细节又不断进行细节演变,既能丰富案例,又能通过与员工的探讨,帮助员工获得更优的应对措施(应急反应)。 无论任何危险意识的培训与培养都难以做到面面俱到,针对员工的培训盲点,可以实行“管办”分离,培训团队负责具体的培训安排和带培工作,管理团队参照班组业务需求和运行实际标准考核检验授课情况,两个团队可独立运作互相补盲。 二、管理是指对运行场所进行现场管理的过程。 不同的工作岗位业务内容对现场管理的标准和方式不一,就管制场所的现场管理而言,主要解决的是最低标准与最高标准的矛盾,更深层次而言就是把握好安全与效率的关系,这层关系的质量又决定于现场员工的工作能力与工作意愿(短期)上。作为现场管理者: 一是要承认个体差异。没有人喜欢别人对自己的工作指手画脚,同样也永远不会有无可挑剔的方案。作为现场管理者只有正视个体差异,才能发现现场的风险点:个体缺陷在哪里?是否可以实现互补?团队的缺陷在哪里?人员搭配要灵活,团队重点人物、关键人物要多关注,关键时刻要敢干预勇担当。 二是要承认“人”的因素。过度亢奋导致盲目自信,过度消沉导致分神迟钝。现场管理要让团队的情绪处于相对稳定的状态,把规则标准边缘跳舞的亢奋者往最低标准上拉一拉,适当放缓运行(操作)节奏,把注意力分散意志消沉者往最高标准上推一推,给予一定的协助、指导和激励。 三、反馈是指对安全管理事件或结果的调查检验。 提起安全事件的调查分析,很多人会立即想起“人机法环”,却忽略了“SHELL”模型其实是五个要素,不能忽略了至关重要的核心因素:“人”。没有“人”的“人”“机”、“法”“环”是孤立的,既无法形成体系,也影响可操作性。安全事件的调查分析要更关注五要素之间的关系。因此,在形成一套安全事件调查分析办法或是实际开展事件调查时,切不可有意无意地绕过“人”的素质与关系。 除了对单个事件的调查分析,还要从趋势上进行整体把控,注意挖掘事件内在的联系。比如可以通过找同类项、差异点的方式寻找多个孤立事件的共同诱因,进而发现系统或制度等其他方面的漏洞。另外可以定期对绩效考核情况进行统计,通过数据分析,查找近期团队问题,包括工作作风、能力缺陷、个人工作习惯等,有针对性的开展作风建设、培训教育、个人约谈等活动。

图 无边界安全管理小组模型 元翔厦门空港 张腾飞 |