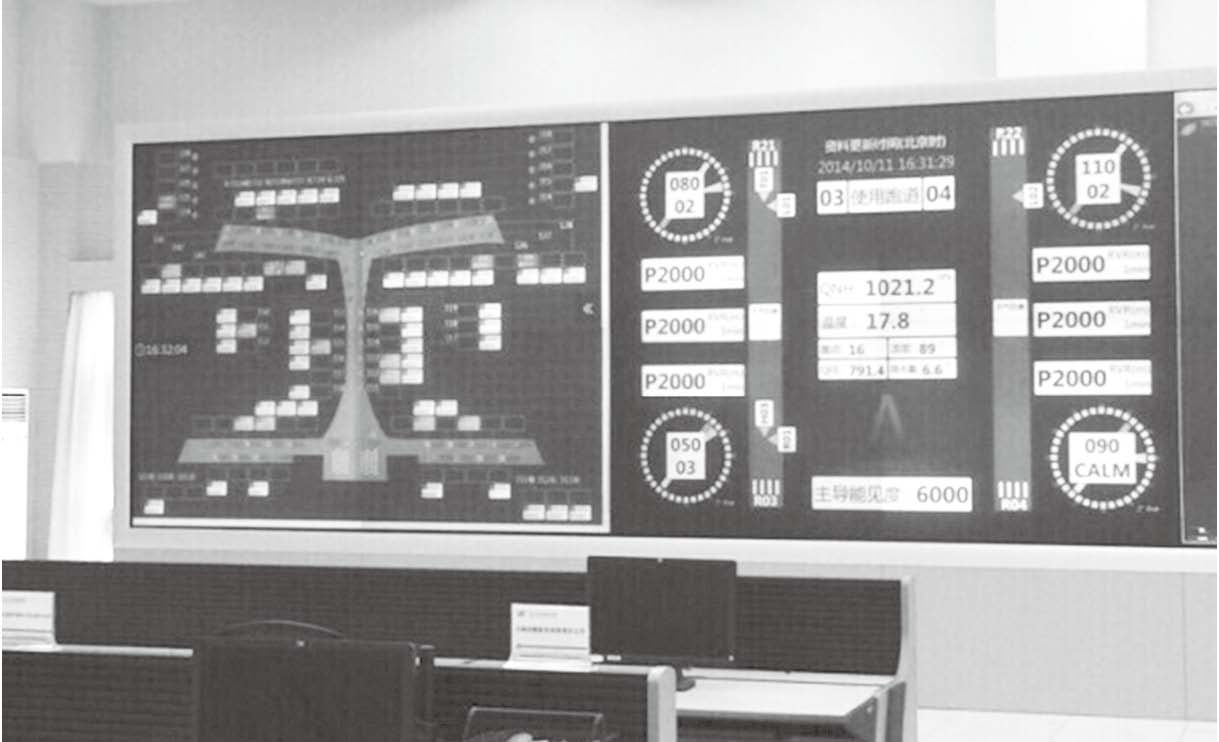

从长水机场转型看福州机场信息化建设 ■ 元翔福州空港 张健2013 年1 月3 日,笼罩在昆明长水国际机场的大雾逐渐散尽,而滞留机场的旅客却不断聚集,保障资源严重不足、各类信息迟滞、候机楼秩序混乱的景象持续数日。昆明主流媒体刊登专题报道——《十问长水机场》,通过十个普通却又略显尖锐问题,对长水机场的预警机制、通讯与航班信息、滞留旅客安抚等方面的工作提出质疑,在民航业内乃至全国都引发了巨大的反响和热议。一时间,长水机场被戴上了管理不力、组织混乱、效率低下的帽子。 “长水常准”有法宝 2014 年12 月10 日,“ 长水常准”——云南机场运行管控系统(GOMS), 一个基于全面信息化的运行管控系统在长水机场正式上线使用。2014年12 月20 日、2015 年1 月9至10 日、12 日至13 日以及19日至22 日,长水机场相继出现雷雨、冰雪、大雾等极端天气,而云南机场的运行保障秩序一次比一次好,再未出现2013 年的窘境。 “长水常准”这一系统有何法宝,能够带来如此巨大的转变?笔者认为,它的成功,主要因为实现了以下几点:首先,足够深度的数据采集。“长水常准”系统能够通过对空管雷达数据的采集,提供十分精确的航班预计抵达时间,而各个航班从降落到起飞阶段,机场、航空公司以及各驻场单位完成的14 个航班运行保障环节的工作进展情况和时间记录都会实时回传到系统中,同时气象信息也实时进行更新。 其次,足够广度的数据共享。机场、航空公司和空管都各自拥有包含海量数据的数据“仓库”,“长水常准”系统打破了以往相互孤立的数据池,通过将不同单位掌握的数据进行“置换”的方式,对来自十几套系统的数据重新整合加工,实现数据共享。 再次,基于数据的有效预警。在数据达到了足够的精细度和数量后,基于大量数据的预警信息的准确度和及时性才能够得以保证。目前,该系统能快速做出天气、机位以及保障进度等相关的预警,大大减轻调度人员和监管人员的工作强度,“看得清管得到”成为当前调度和监管工作的代名词。 最后,基于数据的完善提升。航班的保障都是一环紧接着一环,通过该系统可以准确掌握各个保障环节每一个节点的时间以及工作具体完成情况,一旦某个出现航班延误,可以清楚掌握是哪一个环节出了问题,明确责任的界定。 “长水常准”的启示 “长水常准”的成功之路值得学习,它给元翔福州空港带来的启示有:一是应在矛盾激化和爆发前完成信息化建设。当前,福州机场运行保障模式的部分特点包括有限的信息采集和应用方式、有限的运行保障资源、传统的调度手段,这与此前的长水机场的情况唯一不同的是福州机场运行保障的矛盾还未十分凸显。今年,福建省福州市政府提出了福州机场年旅客吞吐量突破1400 万人次的目标,随着航班量、客流量和旅客需求的不断增长,这些不足最终将成为阻碍机场持续健康发展的矛盾。信息化建设方面,要在矛盾激化和爆发前实现部分的信息化改造,既防止过度建设和超前投入,又避免亡羊补牢的不良影响,是较为合适的时机。 二是打破数据壁垒,连接数据孤岛。为打破长水机场、空管、航空公司等外部数据彼此孤立,地服、物流等内部数据互不流通的局面,云南省机场集团由主要领导主抓沟通协调工作,对内完善各单位部门的信息管理机制,对外不断在东航、空管,以及行业主管部门之间走访研讨,争取相互的支持。对福州机场而言,要实现“大机场”格局的信息一体化建设,必须打破机场与各驻场单位之间的数据壁垒,将独立的数据孤岛连接入网,“信息置换”的方式不失为规避坐地起价风险的手段之一。 三是选择与成熟的方案提供商合作。除去前期酝酿决策的时间,“长水常准”从先期调研到项目落地,仅仅用时5个月,很大程度上归功于选择了“飞常准”作为系统建设方案提供商。具有一定的经验、熟悉业内形势与需求的方案提供商能够大大减少系统功能需求的沟通障碍,也能够规避由于不专业所带来的不必要的风险,在软件设计中也能够提供较为成熟的设计方案,能够实现系统建设的又快又好。

|